Gabu Heindl vertritt als Planerin einen radikal emanzipatorischen Ansatz und versteht ihre Arbeit als Gegenkonzept zum neoliberalen Wettbewerbs- und Kommerzialisierungsdruck. Für CONTRASTE sprach Brigitte Kratzwald mit der Wiener Architektin.

In Ihren Texten und Vorträgen stößt man immer wieder auf drei Themen: leistbares Wohnen, öffentlicher Raum und radikale Demokratie. Die beiden ersten sind nicht weiter verwunderlich bei einer Architektin, aber wie kommt die radikale Demokratie dazu und welche Rolle spielt sie für Ihre Arbeit?

Ich habe ein Doktorat in Philosophie, aber mit Blick auf Stadtplanung und Architektur. Darin spielt radikale Demokratietheorie als eine politische Theorie eine große Rolle. Nach fast zwei Jahrzehnten meiner architektonischen und planerischen Praxis bietet mir diese Theorie eine gute Basis, um kritisch zu reflektieren, welche Rolle die Praxis der Architektur und Stadtplanung in Bezug auf Demokratisierung spielt. Und sie macht auch handlungsfähig, obwohl man sehr unglücklich sein könnte über die generellen Zustände der Gesellschaft.

Radikale Demokratie ist die Einsicht, nur wenn es den Schwächsten in einer Gesellschaft gut geht, geht es uns allen gut. Es bedeutet, gerade dort wo gesagt wird, aus ökonomischen oder technischen Gründen gehe das jetzt nicht anders, umso mehr einzufordern, dass es sehr wohl anders geht. Es bedeutet, Demokratie, Mitsprache, Teilhabe auszuweiten für alle.

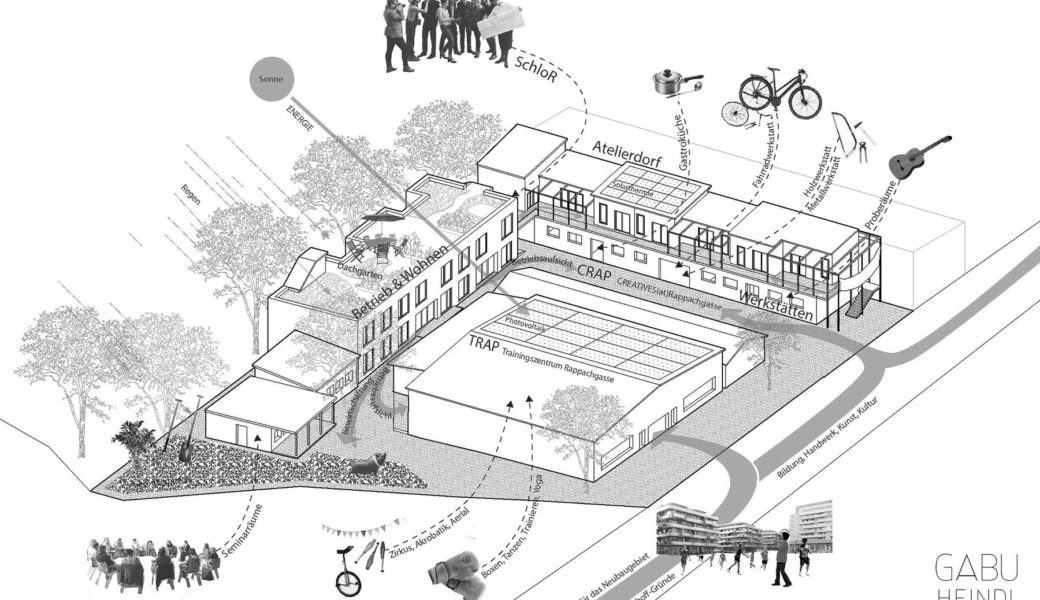

Wenn Sie von leistbarem Wohnen reden, schlagen sie einen Bogen vom sozialen Wohnbau des Roten Wien der 1920er Jahre, inklusive der Siedlerbewegung, bis hin zu aktuellen Projekten gemeinsamen Wohnens. Sie begleiten etwa das Projekt SchloR, das zum habiTAT (österreichische Variante des Mietshäusersyndikats, Anm. d. Red.) gehört. Wie hängen diese Dinge zusammen?

Mich interessiert das Rote Wien als Zeit einer realisierten Stadt- und Gesellschaftskonzeption – mit allem was daran toll ist, aber auch was daran problematisch ist. Da ist viel errungen worden an Umverteilung, an einer soliden Basis, von der Wien heute noch zehrt, aber in einer sehr paternalistischen Form. Deshalb interessiert mich an dieser Zeit zusätzlich die Siedlerbewegung, also die Selbsthilfegruppen, die am Rand der Stadt angefangen haben, Grundstücke zu besetzen und selbst zu bauen. Die haben eigentlich das rote Wien erst motiviert. Die Politik hat diese Bewegung dann institutionalisiert und in ihr großes Programm inkludiert. Das ist einerseits toll, dass es den Raum dafür gegeben hat, gleichzeitig wurde damit Eigeninitiative in eine fürsorgliche Stadtstruktur übergeführt.

Mich interessiert selbstverständlich auch der anonyme Wohnbau, die Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ohne dass Menschen sich selbst organisieren müssen. Aber es gibt immer mehr Leute, die sich einbringen wollen. Für diese Menschen kann man aus der Energie und dem Potenzial der Siedlerbewegung lernen, die ja auch schon damals von ArchitektInnen unterstützt wurde. Ich sehe da Ähnlichkeiten bei SchloR sowie einem anderen Projekt von mir, dem intersektionalen Stadthaus in der Grundsteingasse. Es lassen sich planerisch ja gar nicht so viele unterschiedliche Wohnformen denken, wie die Leute selbst im Kopf haben. Es interessiert mich, dafür Möglichkeiten aufzumachen, dass die großen und tollen Ideen umgesetzt werden können. Einige Projekte, die ich betreue, die könnte ich nicht erfinden, so großartig hat die Gruppe sie konzipiert.

Was genau ist das intersektionale Stadthaus?

Der Begriff Intersektionalität bezeichnet das Zusammenkommen mehrerer Diskriminierungen, etwa Frau und Migrantin, oder lesbisch und behindert. Diese Benachteiligungen potenzieren sich, auch wenn es darum geht, Wohnraum oder Arbeit zu finden. Im intersektionalen Stadthaus haben solidarisch sozialisierte Menschen, LGBTQ-Personen, MigrantInnen zusammen ein ganzes Haus über drei Stockwerke zu einer großen Wohngemeinschaft umgebaut. Das Haus hat keine verschlossene Tür, keine Wohneinheiten. Es gibt Privaträume, die ganz klar einer Person gehören, dazwischen ist alles Kollektivraum. Es gibt eine sehr große Küche im Erdgeschoß: Das bezieht sich auf historische Konzepte wie das Einküchenhaus – eine Antwort auf die Frage, wie man auch Reproduktionsarbeit gemeinsam organisieren kann.

Sie haben die Widersprüche des Roten Wien angesprochen. Heute ist es in Wien Praxis, in Stadtentwicklungszonen Grund für Wohngruppen zur Verfügung zu stellen, gibt es da nicht auch wieder diesen Widerspruch der von oben verordneten Selbstorganisation?

Es handelt sich um Bauträgerwettbewerbe, in denen die Stadt Wien über ihren eigenen Wohnfonds Grundstücke zu einem günstigen Preis weitergibt, nach dem Motto: Wer immer dieses günstige Grundstück trotz explodierender Grundstückspreise bekommen will, muss im Wettbewerb darstellen, was er darauf Großartiges hinstellen will. Das zeigt ein Interesse daran, dass auch Baugruppen zu solchen Grundstücken kommen sollen. Aber sie müssen sich dem Wettbewerb stellen. Und es gibt fast immer zu wenig Grundstücke für zu viele Baugruppen. Da ist eine Gruppe dann schnell in einem intensiven Prozess involviert, der häufig mit einer Absage endet. Es ist eine gönnerhafte Art, zu sagen, wir geben euch ein Grundstück, aber zu kompetitiven, neoliberalen Bedingungen. Ich war für eine Gruppe tätig, die sich schon oftmals mit unterschiedlichsten Konzepten und ArchitektInnen erfolglos beworben hat, das ist dann zum Verzweifeln.

Auf der anderen Seite ist es – mit Recht, finde ich – Teil des Deals, dass diese Gruppen auch der Öffentlichkeit etwas zurückgeben, schließlich hat die Öffentlichkeit das mit bezahlt. Wenn es dann etwa einen großen Gemeinschaftsraum im Erdgeschoß gibt, dann sollte dieser auch von anderen benutzt werden können. Da muss man sich nicht besonders dafür bedanken, und das sollte auch sehr transparent gemacht werden. Das bringt dann auch wieder einen Vorteil für die Stadt, denn so beleben die Baugruppen den Stadtteil.

Es gäbe aber viel mehr Potenzial, wenn die Leute nicht in diesen Wettbewerb müssten. Die Möglichkeit der Eigeninitiative sollte offener sein, auch für Gruppen, die sich keinen Wettbewerb leisten können. Jetzt handelt es sich weitgehend um weiße Mittelschichtsprojekte für Leute, die es sich leisten können, die wissen wo gerade ein Verfahren läuft, die das richtige Architekturbüro kennen usw.

Nun zum Thema öffentlicher Raum: Sie haben einen Nicht-Bebauungsplan für den Donaukanal gemacht, was ist damit gemeint? Und es hat dann doch eine Bürgerinitiative gebraucht, um den auch umzusetzen. Können Sie darüber etwas mehr erzählen?

Diese Synergien zwischen der Planung – was ja eigentlich ein Top-down-Ansatz war, denn wir haben das ja im Auftrag der Stadt gemacht – und der Aktivierung des Projekts durch einen Bottom-up Prozess: das fand ich sehr interessant. Wir, meine Kollegin Susan Kraupp und ich, sollten diesen Nichtbebauungsplan gar nicht so nennen, das klang zu negativ, zu sehr nach »Nicht« für die Stadt. Er heißt jetzt offiziell »Rahmenplan öffentlicher Raum«. Und er war in seiner Explizitheit fast zu streng für die Stadt, er sollte auch nicht publiziert werden. Dann kam die Bürgerinitiative »Donaucanale für alle!« weil ein Gastronom ein Lokal für 800 Personen errichten wollte, auf einer der Wiesen, die als nicht zu bebauen ausgewiesen ist. Die Initiative bezog sich auf unseren Plan. Es ist traurig, dass es das braucht, aber auch schön, dass das möglich war. Das Potenzial in diesem Plan ist nur aktivierbar, wenn die Gesellschaft auch sagt, wir wollen, dass er umgesetzt wird, es braucht diese Allianz.

Gerade jetzt nach Corona wird die Frage der Verteilung des öffentlichen Raums wieder spannend. Corona hat uns gezeigt, dass sie dringender ist als je, vor allem in den Städten. Und da fängt das Gerangel um die Verteilung schon an. Die Gastronomen sollen größere Außengastronomie machen können, damit sie wieder mehr Geschäft machen. Aber auf der anderen Seite fehlt eben der Platz jetzt schon, die Wiesen, die Gärten, die Parks sind supervoll an Sonntagen. Da wird man aufpassen müssen, dass nicht angefangen wird, zu (ver)ordnen, wer darf was und wer nicht. Vielmehr müsste es jetzt darum gehen, massiv auszuweiten und zu sichern, dass der öffentliche Raum nicht weiter kommerzialisiert oder privatisiert wird.

Sie bezeichnen den öffentlichen Raum auch häufig als Commons. Nun ist es ja so, dass Commons nicht einfach da sind, da müssen auch Nutzungskonflikte bearbeitet, Nutzungsregeln gefunden werden. Ist das eine Aufgabe für Architekt*innen sich in diese Prozesse einzubringen?

Das Architekturfeld ist sehr breit, es gibt auch PlanerInnen, die Teilhabeprozesse begleiten, Konfliktmanagement machen usw. Aber, wenn man es klassischer angeht, wäre eine wichtige Überlegung, die Balance zu finden zwischen minimaler Gestaltung und Definition und maximaler Freihaltung. Wenn da nämlich nichts ist, kommt eine Investorin und sagt, da muss was hin. Der Raum sollte also klar von der Öffentlichkeit besetzt und als öffentlicher Raum erkennbar sein. Aber wenn zu viel Struktur da ist, ist er überdeterminiert. Es braucht aber Freiraum, damit unterschiedliche Menschen ihn unterschiedlich nutzen können. Und es braucht einen maximalen Grad an öffentlicher Infrastruktur. Zum Beispiel damit sich etwa auch Eltern mit einem behinderten Kind dort aufhalten können.

Die Verteilung von Raum wird ein städtisches Zukunftsthema und ein Thema zwischen Stadt und Land. Es zeigt sich hier überdeutlich, was auch auf andere Bereiche zutrifft: ungleiche Verteilung, Entwicklung, Zugangsmöglichkeiten. Es gibt kein Stück Land mehr bei uns, das nicht in Gefahr ist, zu Spekulationszwecken genutzt zu werden. Hier müssen wir schauen, wie wir das im öffentlichen Eigentum behalten können.

Link: http://www.gabuheindl.at

Das Buch »Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung« erschien im August im Mandelbaum Verlag. Eine Rezension könnt ihr in der nächsten Ausgabe der CONTRASTE lesen.

Titelbild: Gabu Heindl