Wie in anderen Städten (Athen, Berlin) wird auch bei Zürich ein Flughafengelände von 60 ha »überflüssig» werden, weil weniger geflogen wird. Ein überrissenes als »Innovationspark» definiertes Projekt ist kürzlich blockiert, wahrscheinlich sogar endgültig gekillt worden. Das Gelände gehört dem Bund, deshalb versucht unser Autor Hans Widmer, alias P.M., BundespolitikerInnen für ein anderes, besser in unsere Zeit passendes Projekt zu gewinnen.

Hans Widmer (P.M.), Zürich

Eigentlich sollten wir ja überhaupt nichts mehr bauen, aber auf gewissen Arealen (Kasernen, Einkaufszentren, Gleisanlagen, Fabrikruinen, Industriebrachen) wäre es sinnvoll wegweisende Modellnachbarschaften oder -quartiere zu bauen, weil kein Kulturland verloren geht, ja sogar noch solches zurückgewonnen werden könnte. Solche Quartiere sollten nicht isoliert, sondern als Fortsetzung einer urbanen Siedlungsstruktur errichtet werden – etwa als Alternative zu öden Schlafsiedlungen. Die landwirtschaftliche Anbindung muss dabei nicht direkt vor der Haustür beginnen, es genügt im Umkreis von vielleicht 100 km eine Landbasis (62 ha pro Nachbarschaft, 2.480 ha pro Quartier à 40 Nachbarschaften) zu finden. Das ist immer noch ökologisch genug. Wem solche Projekte (20.000 BewohnerInnen) zu groß oder gar megalomanisch erscheinen, kann ich nur sagen: Alternativen müssen groß sein, damit sie Vielfalt, Gültigkeit und Wirksamkeit entfalten können. Klein macht viel Arbeit und zu wenig Spaß.

Wo bleibt die soziale Innovation?

Es fällt auf, dass die Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise entweder technologisch (E-Auto) oder regulatorisch (CO2-Abgabe) sind. Beides ist natürlich notwendig, geht aber am Kern der Herausforderung vorbei. Zwar sagen alle, dass wir »anders leben« müssen, aber über das »Wie« will kaum jemand reden. Das kommt wahrscheinlich daher, dass klimagerechtes Leben vor allem mit Verzicht gleichgesetzt wird – das tut weh und ist nicht populär (außer für Asket*innen und Masochist*innen), also politisch selbstmörderisch.

Um zu zeigen, dass anders leben durchaus ein Gewinn sein kann, braucht es eben soziale Innovation, neue soziale Spiele, neue lebenslustige Soziotope. Weniger Wachstum bedeutet auch weniger Arbeit, weniger Zwangsmobilität, weniger Konsumkonformität, weniger Tempo. »Take it easy!« ist das neue Motto. Wir können es mit weniger Materialdurchstoß trotzdem besser haben.

Soziale Innovation ist der Schlüssel zur Überwindung der ökologischen Krise, denn Ernährung trägt fast ein Drittel, Wohnen ein Viertel und private Mobilität zwölf Prozent zur Umweltbelastung durch Privathaushalte bei. Der ganze industrielle und wirtschaftliche In-Put kommt letztlich als Konsum Out-Put (Abfall, Emissionen) wieder heraus. Wenn Ernährung so entscheidend ist, dann brauchen wir ein neues Verhältnis zur Landwirtschaft, wenn Wohnen so wichtig ist, dann müssen wir anders zusammenwohnen und haushalten – und wenn Mobilität ein Problem ist, dann muss alles näher zusammenkommen, was wiederum soziale Aspekte hat.

Tätigsein statt Arbeiten

Die wichtigste soziale Innovation betrifft jedoch die Arbeit selbst, die durchwegs als bezahlte Arbeit definiert ist. Wie Irmi Seidl (siehe Literaturhinweise) immer wieder betont, ist aber dieser Geldstrom der grundlegende Wachstumstreiber. Die Abtrennung dieser so definierten Arbeit von den allgemein notwendigen Tätigkeiten ist die wirtschaftliche Ursünde. Dabei beträgt in der Schweiz heute die nicht-bezahlte notwendige Arbeit neun Milliarden Stunden pro Jahr, die bezahlte aber nur 7,9 Milliarden. Wir brauchen also neue Haushalts- und Tätigkeitsformen, die uns ein schönes Leben bieten ohne in die Falle der Arbeitsgesellschaft zu tappen. Eine wahrlich große Herausforderung!

Ökosoziale Quartiere statt Innovation im Park

Wir verändern uns laufend, wir erfinden dauernd neue Dinge oder Verfahren, wir können gar nicht anders als innovativ zu sein, wir sind »Homines invenientes«. Die sogenannte Innovation findet dort statt, wo wir sind: in unseren Haushalten, Werkstätten, Arbeitsteams, in unseren Quartieren und Städten. Wir sind eigentlich immer im »Labor«. Die Idee, Innovation als ein »etwas« vom Leben (wo ja die meiste Umweltbelastung stattfindet) abzutrennen und ihr eine Sonderbehandlung in einem Park angedeihen zu lassen, klingt sonderbar altmodisch und fast romantisch: man spaziert im Park und hat so seine Erleuchtungen – alles kleine Einsteins. Natürlich ist es – wie im Fall des Innovationsparks Dübendorf – nicht so gemeint: irgendwelche Genies sollen für uns Lösungen austüfteln, die wir dann nur noch anzuwenden brauchen. Man soll sie möglichst nicht stören – daher Park!

Diese Vorstellung einer abgehobenen Innnovation ist heute völlig absurd. Am meisten Innovation brauchen wir ja gerade im Alltag – warum nicht am Ort des Geschehens mehr forschen und experimentieren? Dazu kommt, dass wir alle schon Spezialist*innen sind und wissen, was wir brauchen. Die meisten von uns haben inzwischen eine tertiäre Ausbildung, wissen also auch, wo man nötiges Fachwissen dazu holen kann – wenn man es nicht zufällig selber schon hat. Wir brauchen also Innovation überall, kapillar, direkt zwischen Anwender*innen vernetzt. Innovation kann nicht ausgelagert werden. Wir brauchen aber auch Exnovation: Wir müssen herausfinden, welche Produkte, Prozesse und Verhaltensweisen wir abschaffen sollten – auch das geschieht am besten in der Praxis, dort, wo der Schaden passiert.

Vorschlag: ein Zukunftsquartier

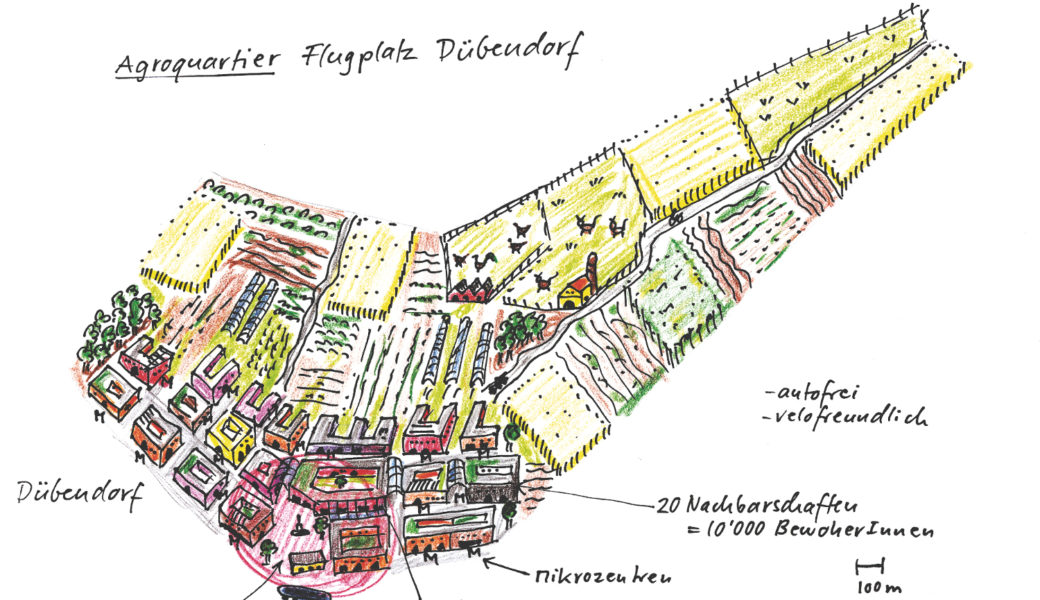

Obwohl die Strategie darin besteht in all unseren Nachbarschaften und Quartieren innovativ und exnovativ zu werden, wäre es doch ganz nützlich, eine Art Modellquartier zu haben, wo man besonders gewagte Neuerungen ausprobieren könnte. Das Areal in Dübendorf wäre eine tolle Chance. Warum bauen wir nicht ein ganz normales Quartier der Zukunft, wo normale Menschen wohnen und sich ihre Tätigkeitsbereiche definieren? Dabei braucht es keine imposanten Bauten, sondern nur bewährte Blockrandbebauungen von fünf bis sieben Geschossen, die ein gemütliches Ensemble eines belebten Quartiers bilden.

Das wäre natürlich keine reine Wohnüberbauung, sondern ein integriertes, synergetisches Gebilde von neuer Hausarbeit, interner und externer Werkstätten, Tätigkeiten auf Quartierebene (Schulen, Lebensmittelversorgung, Politik & Kultur, Gesundheit, Ruhe und Ordnung, usw.). Wo digitale Vernetzung dabei hilft, kann man sie leicht einsetzen. Es geht nicht gegen die Technik, sondern freundlich mit ihr.

Schon jede Nachbarschaft (500 Personen – zum Beispiel eine Baugenossenschaft) hätte einen Tätigkeitsbereich (=Mikrozentrum) von um die 1.200 qm im Erdgeschoss, der Rest der Erdgeschosse würde für Kindergärten, Lernlabors, spezialisierte Werkstätten, Kleingewerbe aller Art, benützt. Das heißt, Tätigsein und Erfinden fände überall statt, die Straßenräume wären immer belebt – es wäre immer etwas los. In 16 bis 20 solcher Nachbarschaften könnten etwa 8.000 bis 10.000 Menschen – möglichst aller Altersstufen – ein Zukunftsquartier erschaffen und ausprobieren. Da jede Nachbarschaft noch 20 Gästezimmer hätte, könnten um die 300 Praktikant*innen am neuen Quartierleben schnuppern und das ihre dazu beitragen. Was sich bewährt, kann in allen andern Quartieren und Kleinstädten der Schweiz (oder sogar weltweit) angewandt werden. Wie es sich für echte, brauchbare Innovationen gehört.

Im Falle von Dübendorf bestünde sogar die besondere Chance, einen Teil der notwendigen Lebensmittel gerade auf dem Ex-Flughafengelände (Fliegen ist ja definitiv out) anzubauen. Die Bewohner*innen, die auf dem Land mitarbeiten wollen, können Hacke und Spaten gleich im Hauseingang deponieren. Also: solidarische Landwirtschaft statt steriler Parks.

Damit ein solches Quartier ein Fünf-Minuten Quartier wird, wo man also alles Wichtige in fünf Minuten zu Fuß (zehn Minuten mit Rollator) erreichen kann, müssen möglichst viele Funktionen in einem möglichst kommunikativ gestalteten Quartierzentrum angesiedelt werden: Schulen, ein Fair-Trade-Depot, Gesundheitshaus, ein nicht-kommerzielles politisch soziales Zentrum (Alternatives Bildungs-Centrum, ABC), Tätigkeitsvermittlung, Polizei und Glacé-Salon. Also möglichst wenig Querverkehr, möglichst vieles, das man in einem Gang erledigen kann. Der Verkehr stirbt an seiner Quelle.

Wer wagt es?

Nachdem der seltsame Innovationspark blockiert wurde, bietet sich im Lichte der jüngsten Ereignisse eine radikale Neuorientierung an. Das Areal in Dübendorf ist groß genug für ein substantielles, tragfähiges Experiment. Es liegt im vor-städtischen Siedlungsbrei, der neue Formen echter Urbanisierung braucht – wenn es so schön wird im Quartierzentrum Dübi2, dann muss man nicht dauernd nach Zürich fliehen.

Ein ökosoziales Modellquartier auf einem zentralen Areal der Metropolitanregion Zürich wäre doch ein wunderbares und erst noch bewohnbares Signal dafür, dass Wissenschaft, Wirtschaft und Politik verstanden haben, dass die Klimakrise nicht mit ein paar technischen Tricks und staatlichen Vorschriften bewältigt werden kann. Wir wollen anders leben – wann fangen wir an damit?

Hans Widmer (*1947) ist ein Schweizer Autor und Philologe. Bekannt wurde er mit seinen Veröffentlichungen unter dem Pseudonym P.M., unter anderem »bolo´bolo« (1983), »Kartoffeln und Computer« (2012) und »Warum haben wir eigentlich immer noch Kapitalismus?« (2020, siehe Rezension in der CONTRASTE Nr. 428, Mai 2020). Im Herbst erscheinen die ersten zwei Bände seiner Romandekalogie »Die grosse Fälschung«, hirnkost, Berlin.

Titelbild: Zeichnung von Hans Widmer

Literatur:

Irmi Seidl (Hg.), Tätigsein in der Postwachstumsgesellschaft, 2019 (siehe Rezension in der CONTRASTE Nr. 425, Februar 2020)

Nach Hause kommen, Neustart Schweiz, 2019

Hans Widmer (Hg.), Die Andere Stadt, 2017

zusammen haushalten, Neustart Schweiz, 2019